生物科学

Vol.66-70 2014―2019

Vol. 70 2019

No. 4

巻頭言:飽食時代の世代交代

特集:里山を理解するために草山から考える 里山は林か草山か ― 統計や民俗から探る大阪の里山の実態 ― / 草山利用の歴史的変遷:岡山県蒜山地域を事例として / 草原性生物が生き残る場所はどこか ~ 大阪能勢のくり山景観 ~ / 房総丘陵と筑波山地における明治前期から後期にかけての草原の減少 / 半自然草原の管理放棄に伴う植物種ごとの欠落パターン:栃木県日光市土呂部の例 / 草山から里山林へ:里山のコナラ林はどのように成立したのか

総説:p 値とは何だったのか( Fisher の有意性検定と Neyman - Pearson の仮説検定を超えるために)

書評:『奄美群島の自然史学:亜熱帯島嶼の生物多様性』

お知らせ:『生物科学』休刊のお知らせ /『生物科学』70周年記念パーティ(講演付き)のお知らせ

No. 3

巻頭言:私と生物科学

特集:平和を構築する条件 ― よりよい社会を作るための人間行動学的理解 ― 特集にあたって/人の特性を生物学的に解釈する ― その功罪/ゲノム情報から人類集団間交配を考える / 古代アンデスにおける儀礼的な暴力の生物考古学的研究 / 先史東アジア農耕社会における集団間闘争 ― 東南中国の場合 / 琉球列島における暴力的闘争に関する考古学研究 / 戦没者遺骨収集帰還事業と戦没者遺骨同定研究 ― 安定同位体比分析の応用を中心に / 社会規範の遵守と逸脱 ― 認知神経学的アプローチ ― / 集団間葛藤と利他性の進化

総説:『生物科学』の書評概観 ― 書評誌という側面から

お知らせ:『生物科学』休刊のお知らせ /『生物科学』70周年記念パーティ(講演付き)のお知らせ

No. 2

巻頭言:日本語総説誌の教育的役割は今でも大きいはずだ

特集:カイヤドリウミグモ:大発生からの研究の動向 カイヤドリウミグモ研究の軌跡 /カイヤドリウミグモの系統と分類 / カイヤドリウミグモによる漁業被害とその対策 / カイヤドリウミグモとアサリの寄生 ― 宿主関係 / 技法の開発:カイヤドリウミグモの早期発見と基礎生態 / カイヤドリウミグモ研究のゆくえ

総説:シーケンス「革命」がもたらす日本列島における植物系統地理・系統進化研究の新展開 / 獣医大新設騒ぎに想う

書評:『オランウータン ― 森の哲人は子育ての達人』『プランクトンハンドブック淡水編』

No. 1

巻頭言:分野をつなぐ「生物科学」

特集:生物系統地理学と地質学からせまる日本列島の生物多様性の起源 日本列島を舞台にした生物系統地理学の現在 / 日本列島形成史と陸上生物相の系譜:日本海誕生と弧状列島の独立 / 日本列島の温帯林はいつ成立したか?― 植物化石から読み解く新生代の植生変化 ― / 哺乳類の系統地理を探る~ヒグマの移動史 / 地史の影響を強く反映する水生昆虫類の生物系統地理/ 鮮新・更新世の種実化石から紐解く中部・西南日本の植物相形成過程 / 超並列 DNA シーケンサーを用いて日本列島における植物の分化・多様化に迫る

総説:人間にとって「健康な生態系」とは何か?

Vol. 69 2017―2018

No. 4

巻頭言:海と向き合う海洋生物学

特集:海洋における光合成共生研究と深海の栄養共生研究のクロストーク 浅海と深海における栄養共生 / 宿主は生体防御機構を用いて共生者をコントロールする ― サンゴのレクチンと共生藻を中心として ― / 刺胞動物と褐虫藻のサイズ依存的な共生関係 / ゲノム、トランスクリプトームデータから明らかにされる刺胞動物-藻類の細胞内共生 / 深海化学合成二枚貝における共生細菌の次世代伝達様式 / 深海動物に付着する体外共生菌の機能と役割の解明 / ホネクイハナムシが根っこで鯨の骨を食べる仕組み / 共生機構解明におけるオミクス解析の役割 / 浅海における光合成共生研究と深海の栄養共生研究のクロストーク ~ 問題点と今後の展望 ~

書評:『水辺の樹木誌』

No. 3

巻頭言:研究者と釣り人

総説:日本の大学理系学部における生物学教育と生物学史 / 葉序の究極要因 / 古典、哲学、実学 ― 結果を出した育種過程からの証言 / シーボルトの Jamainu(ヤマイヌ)と Ookame(オオカミ)/ アフリカ昆虫学史序説

追悼:長野敬先生追悼 / 長野敬先生 ― 死生観・生物学史・民科生物部会 ―

No. 2

巻頭言:動物保護の後進国・日本

特集:新しい学問としての動物看護学 「新しい学問としての動物看護学」の趣旨説明 / 伴侶動物における動物看護学 ― 動物看護理論の必要性 ― / 動物看護の歴史 ― イギリス・アメリカ・日本の比較 ― / 伴侶動物の経済動向と動物看護師 / 動物看護学教育とコアカリキュラムの策定 / 動物介在活動・動物介在介入の歴史と展望 / 伴侶動物におけるグレリン研究 ― 基礎とその臨床応用について ― / 獣医療のための関連従事者の必要性

総説:野外調査から得られる寄生虫の個体群情報:データ収集事始め

書評:『道ばたの草花がわかる! 散歩で出会うみちくさ入門』『花のルーツを探る ― 被子植物の化石 ― 』

No. 1

巻頭言:若手大学教員の任期付雇用と軍産学共同の動き

特集:大震災と生物学研究者 被災記:リスクマネジメントとレジリエンスの向上を目指して / 新天地を襲った阪神・淡路大震災 / 阪神淡路大震災での私の体験/ 砂浜海岸エコトーンモニタリングと順応性を欠く復興事業 / 熊本地震:未曾有の震災にどう対応したか /『動物学雑誌』に見る関東大震災と動物学

総説:虫にみる神経構築のレイアウト / シーボルトのトキ(朱鷺)

書評:『水産総合研究センター叢書 魚たちとワシントン条約 マグロ・サメからナマコ・ 深海サンゴまで』『湿原の植物誌』

Vol. 68 2016―2017

No. 4

巻頭言:ニワトリ、セキショクヤケイ、それらをつなぐ在来家禽

特集:植物RNA代謝制御研究の最前線:植物の在り方をRNAから読み解く 植物の在り方を RNA から読み解く / 陸上植物を小分子 RNA と RNA サイレンシング機能 からみたとき / Non-coding RNA を介した植物エピゲノム制御 / mRNA 分解制御から植物の環境ストレス応答を考える / 植物オルガネラ RNA のポリ A 制御機構 / リボソームの生合成と植物の発生 / 植物の器官再生における RNA 代謝制御の役割

総説:門外漢がひも解く伊藤嘉昭さんのキャリアと人となり

書評:『ヒトはなぜ協力するのか』『ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ III 成長・成熟・性決定』『自然を楽しむ 見る・描く・伝える』『自然がほほえむとき』

No. 3

巻頭言:お金とヒト共同体経済

特集:シロアリ研究の現在 「シロアリ研究の現在」にあたって / シロアリの単為生殖による女王継承システムの進化 / シロアリ消化システムの変遷 / シロアリの腸内共生原生生物群集の特性と機能 / シロアリにおけるソシオゲノミクス ― 社会性の統合的理解を目指して ― / シロアリのカースト特異的な形態形成の分子機構

No. 2

巻頭言:もし日本に伊藤さんがいなかったら

特集:伊藤嘉昭さん追悼 伊藤嘉昭先生の挑戦の足跡と若い世代への慈愛 / 天衣無縫・勇猛果敢な研究者:伊藤嘉昭さん /『比較生態学』との出会い / 伊藤嘉昭先生の思い出 / 伊藤嘉昭さんを偲んで / 狩りバチ研究と社会生物学 / 伊藤さんの研究の中心であった “つつきの順位” とは:伊藤嘉昭さんを追悼して / ウリミバエの精子競争:伊藤さん,仮説検証型の研究に挑む / 伊藤さんと沖縄(1)/ 伊藤さんと沖縄(2)/「殴ってでもいい,連れて帰ってきて」/ 帰ってきた伊藤先生 / 伊藤嘉昭博士と自然保護・平和運動 / 伊藤先生が執筆・編纂・翻訳をされた単行本について

No. 1

巻頭言:人工知能に対する期待と懸念

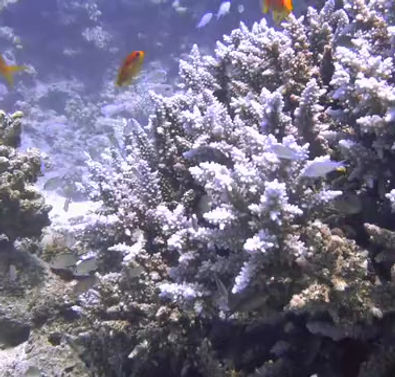

特集:サンゴの生物学 下 受精 ミドリイシ属サンゴにおける生殖隔離そして種の多様性維持への関与 / 発生 多様なサンゴの発生観察からようやく見えてきた共通性 / 共生 サンゴと褐虫藻の共生関係の成立から破綻まで / 感染症 サンゴ病理学の現状とブラックバンド病を例にした包括的な研究アプローチの重要性について / 生態系サービスへの支払(PES)によるサンゴ礁保全の可能性

総説:シロアリの生殖虫における内在性セルラーゼ遺伝子の発現と腸内原生生物との共生関係

書評:『草原生態学 ― 生物多様性と生態系機能 ―』『鳥の行動生態学』/浅川満彦:“アサ”の書評ワールド

Vol. 67 2015―2016

No. 4

巻頭言:人間らしさ

特集:サンゴの生物学 上 概論 サンゴとさんご礁 / 分類と系統 有藻性イシサンゴ類における分類体系改変の現状 2015 / 配偶子形成 サンゴはその身体のどこでどのように精子や卵をつくるのか / 放卵放精・幼生放出 フィールド研究から見た日本におけるサンゴの産卵

書評:『帰化植物の自然史【侵略と攪乱の生態学】』『魚類行動生態学入門』『Freshwater Crayfish : Global Overview』『遺伝子から解き明かす昆虫の不思議な世界 ― 地球上で最も繁栄する生き物の起源から進化の5 億年』/ “アサ” の書評ワールド

No. 3

巻頭言:動物の生殖,社会性,自我

特集:動物の成熟 動物の成熟研究が迎える新たな命題 / 左右相称のプルテウス幼生から五放射相称のウニへ / ホヤの変態にみられる記憶現象 / 両生類の変態:分子から個体レベルの制御 / ホヤの卵巣成熟研究でわかったことと,今後わかりそうなこと / ほ乳類の性成熟を制御する脳内メカニズムの解明 / 鳥の成熟と体色変化 / 環境に応じて昆虫の発育を司るステロイドホルモンの生合成調節メカニズム / 線虫 C. エレガンス の食餌環境に応じた成長制御機構

書評:『アルゼンチンアリ ― 史上最強の侵略的外来種 ―』

No. 2

巻頭言:『生物科学』の書評欄―原稿用紙四枚の格闘技

特集:味覚研究の最前線 ― 生理学から進化学,味覚センサ開発まで ― 昆虫の味覚研究から食行動を考える / 味覚受容体タンパク質の進化と多様性 / 味覚受容と情報伝達機構およびその応用 / モデル生物を利用した新規摂食調節ペプチドの探索 / 一般食品における香りによる味質の増強 / 生体を模倣した味覚センサの開発

書評:海の保全生態学』『栽培植物の自然史II東アジア原産有用植物と照葉樹林帯の民族文化』『理科好きな子に育つ ふしぎのお話 365 見てみよう,やってみよう,さわってみよう体験型読み聞かせブック』『ホッキョクグマ 生態と行動の完全ガイド』

No. 1

巻頭言:『生物科学』について

特集:トランスポゾンがもたらす進化 SINE に由来するエンハンサーが寄与した哺乳類の進化 / 環境ストレス活性型トランスポゾンからストレス耐性遺伝子の誕生 / LTR レトロトランスポゾン由来の新規獲得遺伝子群による哺乳類の胎盤進化 / 霊長類および反芻類の胎盤形成に関与する内在性レトロウイルス / カイコの性は W 染色体由来の小分子 RNA により決定される / フグ目魚類の著しく短縮した脊髄から見た脊髄終糸の発生

書評:『植物が出現し,気候を変えた』『イチョウの自然誌と文化史』『くまもとの哺乳類』『好きになるヒトの生物学』/ “アサ” の書評ワールド

退任のご挨拶『生物科学』との20年

Vol. 66 2014―2015

No. 4

巻頭言:科学技術利用の二面性とどう向きあうか

特集:葉緑体を介した植物の細胞内情報伝達 葉緑体を介した植物の細胞内情報伝達 特集の概要 / プラスチドレトログレードシグナリングの発見とその研究 / 共生によるレトログレードシグナリングの成立と進化 / 葉緑体を介した植物免疫応答 / 葉緑体から細胞膜への情報伝達 ~ 光電位反応 ~ / 葉緑体とミトコンドリアの代謝クロストーク

書評:『なぜ理系に進む女性は少ないのか? トップ研究者による 15 の論争』『アジアの生物資源環境学 ― 持続可能な社会をめざして』『見えない脅威 “国内外来魚” ― どう守る地域の生物多様性』『博物学の時間』『日本産哺乳動物毛図鑑 ― 走査電子顕微鏡で見る毛の形態』『ネコの動物学』『鉄といのちの物語』『日本の自然環境政策 ― 自然共生社会をつくる』『昆虫生態学』『動物行動の分子生物学』『新世界ザル(上・下)』『カニのつぶやき ― 海で見つけた共生の物語』

No. 3

巻頭言:ナメクジウオに魅せられて

特集:昆虫食 昆虫食はなぜゲテモノ扱いされるのか / 非木材林産物資源としての食用昆虫 / 日本の昆虫学者による昆虫食への言及:歴史的素描 / 持続可能な社会における昆虫食の役割とその普及活動 / 昆虫食国際会議に出席して / 食用昆虫のドメスティケーション / 昆虫食の民族誌

書評:『40 年後の「偶然と必然」― モノーが描いた生命・進化・人類の未来』『ミクロの森』『日本の水族館』

No. 2

巻頭言:名も実利も社会貢献も ― ノーベル賞の変容 ―

特集:クモ研究の現在 ― 新たな技術と視点から ― 「クモ研究の現在」に寄せて / 日本産キムラグモ類の系統地理と分類 / 食う食われる中でのクモの「見た目」/ クモヒメバチによる寄主操作 ― ハチがクモの造網様式を操る ― / 農地研究から解き明かすクモの生態 ― 圃場から国土スケールまで ―

総説:人の移動動機の解明に向けて ― 島人の離島選好度と地理認知

書評:『オホーツクの生態系とその保全』『文化系統学への招待』『動物の環境と内的世界』『植物地理の自然史 進化のダイナミクスにアプローチする』『生き物の描き方―自然観察の技法』『うな丼の未来 ウナギの持続的利用は可能か』

No. 1

巻頭言:先行研究の評価 ― STAP 細胞問題を契機に考えさせられたこと ―

特集:哺乳動物の「島嶼効果」:日本列島からの証拠 哺乳動物の「島嶼効果」:日本列島からの証拠 / 日本から小型哺乳類の「島嶼効果」を考える ― アカネズミからの考察と展望/島嶼効果研究のモデル動物としての小型食肉類 / 島嶼ルールと局所適応:ヤクシカを中心に島の面積と地形の関係について考える / 島嶼環境下での偶蹄類の形態進化パターン / マカクザル,とくにニホンザルにおける島嶼効果 / 伊谷純一郎とその霊長類学

書評:『ブラキストン「標本」史』『干潟ベントスフィールド図鑑』『アジアの熱帯生態学』『心と行動の進化を探る―人間行動進化学入門』『パンダが来た道 人と歩んだ150年』